鉄道模型で起きるトラブルとその対応まとめ

鉄道模型を続けている中で遭遇するさまざまなトラブルについて、事例と対応について取り上げます。

鉄道模型を続けていると、さまざまなタイプのトラブルに遭遇することがあります。

できればトラブルには遭遇したくないものですが、実物の 150分の 1 のスケールで電気を使って動かしていることもあり、どうしても長年やっているとトラブルは起きえます。

本ページでは自身が遭遇したトラブル事例をあげて、またその対応について取り上げます。

トラブルの事例は今後も必要に応じて追加していくつもりです。

手持ちの編成をレイアウトで走行させていると脱線に遭遇することがあるでしょう。

一時的なものかと思って脱線から復旧させてもまた同じところで脱線する。

そんな時にはレイアウトもしくは編成側に何かしら問題が発生している可能性があります。

脱線が繰り返し発生する場合は、場所が同じか?他の編成でも発生するか?を確認することで、レイアウト側の問題なのか走らせている編成に問題があるのか?おおよそ検討をつけられます。

レール製品と走らせている車両メーカーが異なる場合に、カーブ通過半径の問題に遭遇することがあります。

製品の説明に最小通過半径が記載されてないか確認してみましょう。

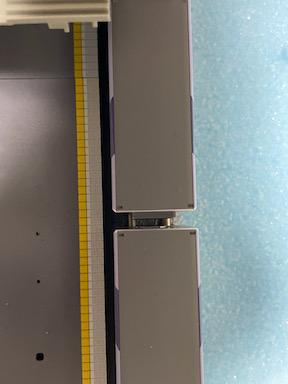

幌パーツが干渉して脱線するケースがありました。

カトーの東京メトロ 18000系を走らせていると、R317 のカーブの同じところでガタンっと脱線。あまり経験したことのない脱線だったので、繰り返し走らせて観察。

脱線するときは必ず、レールから車輪が浮き上がる箇所があるはずです。そこを目視で確認して干渉物がないかなど確認します。

このケースは幌の干渉でした。動力車と隣の車両の連結面間隔が他の車両間隔よりも少し狭いようで、カーブ部分で幌が干渉することで、動力車隣の車両が少し浮き上がり脱線していたのです。まさかです。

解決方法ですが、幌を削るってのもできるのですが、そういう加工は出来ればしたくないですよね。ってことで、干渉する部分の片側の幌を取り外しました。これで脱線は解決。見た目は少し犠牲になるので、見た目優先の場合は干渉部分を削るのもありかもです。

見た目を改善するために有用な TNカプラーやカトーカプラー。

通常の利用であればそう問題はないと思いますが、独自に加工して取り付けている場合には、水平に取り付けられているか? 高さが合っているか? は確認してみましょう。直線は問題なく走行できても、カーブ部分を走行する際に問題が表面化しやすいです。

意外と鉄道模型を始めてすぐの頃にありました。

レールとレールを接続するときに、正しく接続できておらず、レールに段差ができていたことがありました。段差部分は当然脱線しやすくなりますので、確認してみましょう。

解決が結構面倒なことのあるポイントでの脱線。以下のようなケースがありそうです。

- ポイント不転換

- スロットレスモーターによる意図しない転換

- カーブ出口へのポイント設置

- 勾配の変わる部分へのポイント設置

スロットレスモーター搭載車両にトミックスポイントを走行させた時の問題については、以下の記事も確認してみてください。

ポイントの不転換はコントロールボックスを操作した時にパワー不足で起きることがあります。

以前のコントローラだと連続で転換させようとした時に起きやすい印象です。

また、電圧降下により転換パワー不足となることもあるようです。

トミックスでは以下のような対応品も出ています。

走行条件の変わる部分へのポイント設置は問題が起きやすくなると感じます。

カーブ前後や勾配前後などは避けた方が良いでしょう。以下の記事も参考にしてください。

ちゃんと配線もできていて動力車をレールに乗せられているのに走らない・・・ということもあります。

給電が正しくされているか?配線に原因がある場合もありますし、ポイントが開通していなくて通電できてないケースもありえます。

通電に関する問題は次の「照明関係のトラブル」とも同じ原因になることがありますので、確認してみてください。

動力車の問題であるかどうかはライト類をチェックすることでもある程度判別できます。

- 動力車の室内灯がある場合、室内灯は点灯しているか?

室内灯が点灯している場合、車両には電気が供給されていることがわかります。

モーターあるいは動力台車自体の問題や、モーターへの通電に問題がある可能性があります。 - 編成のヘッドライトやテールライトは点灯しているか?

先頭車にヘッドライトやテールライトが装備されている場合が多いと思いますが、これらが点灯しているかを確認することで、そもそもレールに電気が供給されているかを確認できます。

1 同様に、モーターや動力台車自体の問題あるいは動力台車やモーターへの通電に問題がある可能性があります。 - ライト類を装備しているにも関わらず、ライト類も点灯しない場合

レールそのものに通電していないことが考えられます。「照明関係のトラブル」も参考にしてみてください。

レールの清掃ができていないと、意外と台車に埃などが絡んでいることがあります。

そういう場合は、動力台車を説明書などに従って取り外し、清掃しましょう。

実際に動力台車に原因があった場合の記事も参考にしてみてください。

普段からレールの清掃は心がけることをお勧めします。なお、埃は小型の掃除機があると便利です。自身は以下のハンディクリーナーが重宝してますので、紹介しておきます。

付属アタッチメントは様々なバリエーションがありますが、隙間ノズルが付属しているものであれば、鉄道模型での清掃には活躍できると思います。吸引力も強力ですので、ジオラマなどでは吸引し過ぎに気をつけないとですが、日頃の清掃にも役立つと思います。

これまで長い間鉄道模型をやってきて、モーターの故障というケースには幸い出会ったことがありません。30年前の車両ですら、走ってます(ブランクはあるので走行量はそれほどないと思いますが)。

モーター自体が焼き付いているなど、問題がある場合はパーツ交換するほかありません。

フィーダー近くのレール上に動力車をおいても走らないか?他の動力車両なら走るのか?なども確認して、原因がモーターなのかを特定してみてください。

モーターを交換する場合は、説明書に交換パーツが記載されていることが多いと思いますので、確認してパーツの手配をすることになります。

ヘッドライトやテールライト、室内灯はチラつきなどの問題が発生しやすい部分です。

レールが汚れている場合と車両側に問題があるケースがあります。どの編成を走らせても同じ場合はレールを清掃してみましょう。レールクリーナーを綿棒などに少量つけて、レールを清掃します。

車両側に原因がある場合は少々手間がかかるかもしれません。以下の記事も参考にしてみてください。

今後も遭遇した問題や気付いたものがあれば追記していこうと思います。

少しでもお役に立てば幸いです!皆様の鉄道模型ライフがより楽しくハッピーになりますように!